映画「8番出口」を鑑賞し、その独特な世界観と謎に満ちた物語に心を奪われた方も多いのではないでしょうか。

この記事では、難解なストーリー解釈やエンディング考察はもちろん、主人公の正体やループの意味、そして異変の正体について深く掘り下げていきます。

主演の二宮和也の演技評価や豪華なキャスト一覧、共演者の役どころにも触れつつ、不気味の谷 現象の心理学的解釈や、カンヌでも評価された独特の世界観 考察を展開します。

階段や通路の象徴するもの、幻覚や夢オチ説の可能性、隠された伏線から制作者の意図を読み解き、都市伝説との関係や社会風刺の要素、そして秀逸な映像演出の意味まで、多角的に分析し、あなたの疑問に答えていきます。

- 物語の根幹をなすループや異変、エンディングの象徴的な意味

- 主人公をはじめとする登場人物たちの背景と心理状態

- 原作ゲームの世界観が映画でどのように昇華されたか

- 作品に込められた制作者の意図や社会的なメッセージ

映画「8番出口」考察:物語の核心に迫る

この章では、映画「8番出口」の物語の根幹をなす謎、すなわちストーリーの解釈、エンディングの意味、登場人物の正体、そして作品を象徴する「ループ」と「異変」という要素について、多角的な視点から深く掘り下げていきます。

深いストーリー解釈と物語の要点

映画「8番出口」の物語は、単なる脱出劇ではなく、主人公である「迷う男」の内的葛藤と成長を描いた心理ドラマと考えられます。物語の要点は、彼が現実世界で直面している問題から逃避し、無意識のうちに創り出した心の迷宮(=地下通路)をさまよう点にあります。

満員電車で助けを求める母子から目をそらした罪悪感、恋人から妊娠を告げられ父親になることへの恐怖と決断からの逃避。これらが、彼を「異変を見つけなければ進めない」というルールに縛られた無限ループへと誘います。通路で出会う「歩く男」や「少年」は、彼の別の側面や過去、未来の可能性を映し出す鏡のような存在として機能しており、彼らとの関わりを通じて、主人公は自身の弱さと向き合うことになります。

したがって、この映画のストーリーは、現実世界での責任と向き合う勇気を得るまでの、一人の男の心の旅路を描いた物語であると解釈できます。

衝撃のエンディング考察と結末の意味

本作のエンディングは、主人公がループからの脱出に成功し、再び現実世界の満員電車に乗るシーンで幕を閉じます。そこで彼は、冒頭と同じく、怒鳴られている母子を目撃します。一度は視線を逸らすものの、最終的には涙を浮かべながらも母子の方へと向き直り、助けようと身を乗り出します。

この結末は、彼が地下通路での経験を経て、内面的に大きな成長を遂げたことを示唆しています。以前は見て見ぬふりをした問題に対し、今度は自ら関わろうと決意する姿は、彼が「父親になる」という責任を受け入れ、過去の無力な自分と決別する覚悟を決めた証です。

ループからの脱出は、物理的な空間からの解放だけでなく、彼自身の心の迷宮からの脱却を意味します。8番出口の先にある下り階段が、いつもの駅の風景であったことは、特別な場所ではなく、ありふれた日常にこそ向き合うべき課題があることを象徴しています。つまり、このエンディングは、彼が新たな一歩を踏み出したことを示す、希望に満ちた結末であると言えるでしょう。

主人公の正体は一体誰なのか

主人公「迷う男」の正体は、特別な能力を持つ人物ではなく、現代社会に生きるごく普通の派遣社員です。彼のキャラクターを深く理解する上で鍵となるのが、決断力に欠け、重要な問題から目をそらしがちな性格です。

喘息持ちという設定

劇中で彼が喘息持ちであるという設定は、主演の二宮和也のアイデアによるものです。これは単なる身体的な特徴ではなく、彼の精神的な圧迫感やストレスを象徴しています。ループの中で異変に遭遇したり、恐怖を感じたりするたびに、彼の呼吸は浅くなり、見ている我々にもその息苦しさが伝わります。この設定は、彼が抱える心理的な負荷を可視化し、物語のサスペンスを高める上で非常に効果的な役割を果たしています。

過去のトラウマ

少年との会話の中で、彼自身も幼い頃に親の気を引くために意図的に迷子になった経験があることが示唆されます。この過去の経験が、彼が少年に対して共感や責任感を抱くきっかけとなります。彼がループ空間で見る光景は、自身の過去の記憶や、恋人との未来に対する不安が色濃く反映されたものと言えるでしょう。

これらの要素から、「迷う男」は、過去のトラウマと未来への不安との間で揺れ動き、人生の岐路で立ち往生している現代人の象徴として描かれていると考えられます。

終わらないループの意味と通路の象徴

映画における終わらないループは、主人公の心理状態を色濃く反映したメタファーです。同じ通路を何度も繰り返し歩く行為は、恋人の妊娠という問題に対して答えを出せず、思考が堂々巡りになっている彼の精神状態を象徴しています。

通路自体も、彼の心を象徴する空間としてデザインされています。蛍光灯に照らされた無機質で清潔な通路は、一見すると秩序立っているように見えますが、出口がなく、どこまでも続く閉鎖的な空間です。これは、社会のルールや常識には従おうとするものの、本質的な問題からは目をそらし、精神的に行き詰っている彼の状況そのものを表しています。

「異変を見つけたら引き返す」というルールは、人生における問題や違和感に気づき、それに対処することの重要性を示唆しています。異変から目をそらして進み続ける限り、彼は永遠にループから抜け出すことはできません。ループを断ち切るためには、小さな違和感(異変)を見逃さず、勇気を持って立ち止まり、引き返す(=自分の心と向き合う)ことが求められるのです。

異変の正体は幻覚や夢オチ説か

劇中で発生する「異変」の正体は、超常現象や単なる夢オチとして片付けるのではなく、主人公の深層心理が作り出した幻覚と解釈するのが最も妥当でしょう。

壁のポスターが変化したり、ありえない場所から水が溢れたりといった怪奇的な異変は、彼の内なる恐怖や不安が具現化したものです。特に、恋人「ある女」や「少年」が異変として現れるシーンは象徴的です。これらは、彼が最も向き合うべき対象でありながら、同時に最も恐れている存在であることを示しています。彼が彼女たちとの接触を避けて引き返す行為は、現実の問題から逃避する彼の姿勢と重なります。

一方で、物語全体が夢であったという「夢オチ説」も完全に否定はできません。ループ空間の非現実的な性質や、時間の流れが歪んでいる描写は、夢の特徴と一致します。しかし、たとえ夢であったとしても、その経験を通して主人公が精神的な成長を遂げたという事実は揺るぎません。したがって、これが夢か現実かという二元論で考えるのではなく、彼の内面世界で起こった重要な出来事を描いた物語として捉えるのが、作品をより深く理解する鍵となります。

映画「8番出口」考察:世界観とキャストの魅力

この章では、映画「8番出口」を構成する世界観の源流である原作ゲームとの関係性や、その独特な雰囲気を支える映像演出、そして物語に命を吹き込むキャスト陣の魅力について、詳細に解説していきます。

主要なキャスト一覧と共演者の役どころ

本作の閉鎖的な世界観は、少数の実力派キャストによって支えられています。それぞれのキャラクターが物語の中で重要な役割を担っています。

| 役名 | 俳優名 | 役どころ |

|---|---|---|

| 迷う男 | 二宮和也 | 主人公。恋人の妊娠を機に人生の決断に迫られ、心の迷宮に迷い込む。 |

| 歩く男 | 河内大和 | 主人公と同じくループに囚われた中年男性。原作ゲームの「おじさん」にあたる。 |

| 少年 | 浅沼成 | ループ空間で主人公と行動を共にする謎の少年。主人公の過去を映す存在。 |

| 女子高生風の女性 | 花瀬琴音 | ループ空間に現れる異変の一つ。登場人物たちを惑わす。 |

| ある女 | 小松菜奈 | 主人公の恋人。妊娠を告げ、彼に決断を迫る。彼の現実世界の象徴。 |

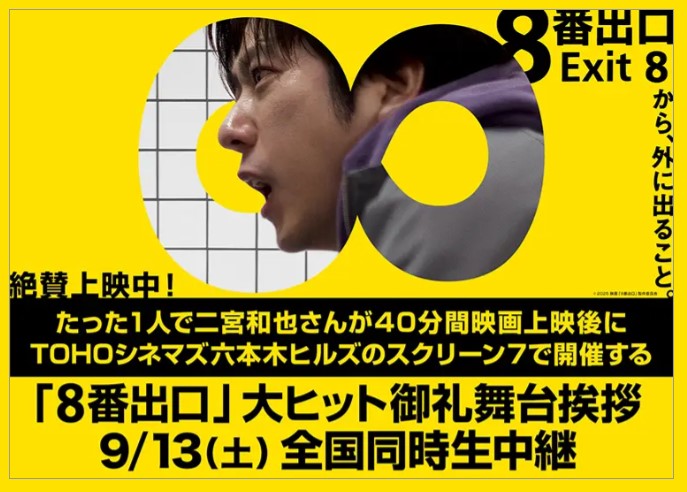

主演二宮和也の演技評価と役作り

主演の二宮和也は、ごく普通の青年が極限状況に追い込まれていく様を、繊細かつリアルに演じ切り、高い評価を得ています。彼の演技は、観客が主人公の恐怖や焦燥、そしてかすかな希望に感情移入するのを容易にしています。

前述の通り、主人公に「喘息持ち」という設定を加えたのは二宮自身の提案であり、このアイデアがキャラクターに深みを与えることに成功しました。息遣いや視線の動き、追い詰められた際の微細な表情の変化など、彼の卓越した表現力が、セリフの少ないこの作品において観客を物語に引き込む原動力となっています。

撮影初期段階から川村元気監督とディスカッションを重ね、単なる受け身の役者としてではなく、共同でキャラクターを創造していく姿勢が、本作の成功に大きく貢献したと言えるでしょう。

不気味の谷現象の心理学的解釈

「不気味の谷現象」とは、人間に似ているが完全には人間らしくないものに対して、人々が強い嫌悪感や不快感を抱く心理現象を指します。映画「8番出口」は、この現象を巧みに利用して、観客の不安を煽ります。

最も象徴的なのが、河内大和が演じる「歩く男」の存在です。彼は無表情で、機械的に同じ動きを繰り返します。一見すると普通の中年男性ですが、その人間味の欠如が、次第に不気味さを増していきます。また、ポスターの人物の表情が微妙に変化したり、ありえないほど巨大化したりといった「異変」も、日常に潜む些細なズレが大きな恐怖に繋がるという、不気味の谷現象の応用と言えます。

これらの演出は、派手なホラー描写に頼ることなく、じわじわと精神を侵食するような独特の恐怖感を生み出しています。観客は、何が「普通」で何が「異変」なのかの境界線を見失い、主人公と同じように疑心暗鬼に陥っていくのです。

ゲーム原作の世界観 考察

本作は、KOTAKE CREATEが開発した同名のインディーゲームを原作としています。原作ゲームの最大の特徴は、ストーリーがほとんど存在せず、「異変を探してループから脱出する」というシンプルなルールのみが提示される点にあります。

映画化にあたり、監督の川村元気と脚本チームは、このミニマルな世界観を尊重しつつ、そこに「父親になることへの葛藤」という普遍的な物語を肉付けしました。ゲームの持つ「ルール」の面白さや、整理整頓された日本の地下通路という独特のデザインはそのままに、なぜ主人公がループに迷い込んだのかという「理由」を与えることで、プレイヤーがゲーム体験で感じたであろう漠然とした不安感の正体を、より深く掘り下げています。

この試みは、原作ファンからも高く評価されており、ゲームというメディアの特性を理解した上で、映画ならではの物語表現に成功した好例と言えます。

映像演出の意味とカンヌでの評価

川村元気監督は、前作『百花』で試みた「本来繋がらない空間や時間をワンカットで繋げる」という映像手法を本作でも発展させています。ループする通路をシームレスに見せる撮影技術や、異変が起こる際の微妙な照明の変化など、細部にまでこだわった映像演出が、非現実的な空間に説得力をもたらしています。

この独創的な映像表現と、日本的な空間デザインを融合させた世界観は、国際的にも高く評価されました。第78回カンヌ国際映画祭のミッドナイト・スクリーニング部門への正式出品は、その証左です。さらに、ポスターデザインがコンペティションで最優秀賞を受賞したことも、本作の持つアート性の高さを示しています。ホラーやサスペンスというジャンルの枠を超え、一つの映像作品として世界水準のクオリティに達していることが、カンヌでの評価に繋がったと考えられます。

映画「8番出口」考察:隠されたメッセージを読み解く

最後の章では、これまでの考察を踏まえ、作品に込められた制作者の意図や社会風刺の要素、そして観客に委ねられた解釈の可能性について、さらに深く掘り下げていきます。

制作者の意図と隠された伏線とは

制作者の最も大きな意図は、ゲームの持つ「ルール」の面白さを通じて、現代人が抱える「決断できない」という問題を浮き彫りにすることにあると考えられます。ループからの脱出条件である「異変に気づき、引き返す」という行為は、人生において問題に直面した際に、一度立ち止まって自分自身と向き合うことのメタファーです。

作中には、このテーマを補強するいくつかの伏線が隠されています。例えば、主人公が少年にお守りの貝殻を渡されるシーンは、彼が誰かを守る存在(=父親)になることへの覚悟を無意識に受け入れた瞬間と解釈できます。また、終盤で濁流に飲み込まれるシーンで見る、恋人と子供と過ごす未来の幻影は、彼が本当に望んでいるものが何であるかを示唆しています。

これらの伏線は、主人公がただ恐怖に怯えているだけでなく、ループの中で少しずつ成長していることを示しており、ラストの決断へと繋がる重要な布石となっています。

社会風刺の要素と都市伝説との関係

本作は、現代社会に対する鋭い風刺の側面も持ち合わせています。繰り返し現れる無個性な「歩く男」は、毎日同じ通勤電車に揺られ、変化のない日常を送る現代のサラリーマンの象徴とも取れます。異変に気づかず、あるいは気づいても無視して進み続けることは、社会の同調圧力の中で個性を失い、問題から目をそらして生きる人々の姿と重なります。

また、本作の世界観は、「バックルーム」や「きさらぎ駅」といったインターネット上の都市伝説との類似性も指摘されています。これらは、日常空間から突如として異世界に迷い込んでしまうという共通点を持っており、本作もそうした現代的な恐怖の感覚を取り入れています。都市伝説が人々の漠然とした不安から生まれるように、本作もまた、先行き不透明な社会を生きる我々の不安感を巧みに掬い取り、エンターテインメントへと昇華させているのです。

総括:映画「8番出口」考察まとめ

本記事では、映画「8番出口」考察として、作品の多岐にわたる側面を分析してきました。

難解なストーリー解釈や衝撃的なエンディング考察を通じて見えてくるのは、主人公の正体と彼の内面の成長物語です。主演の二宮和也の演技評価は非常に高く、脇を固めるキャスト一覧と共演者の役どころも物語に深みを与えています。

作品の核となるループの意味や階段や通路の象徴は、我々の日常に潜む心理的な閉塞感を映し出し、不気味の谷 現象を用いた心理学的解釈は、異変の正体が単なる幻覚や夢オチ説では片付けられない多層的なものであることを示唆します。

カンヌでも評価された独特の世界観 考察は、秀逸な映像演出の意味と相まって観る者を圧倒しました。制作者の意図や隠された伏線を追うと、都市伝説との関係や社会風刺の要素も見え隠れし、観る者に深い思索を促します。

- 物語の核心: 主人公の内的葛藤と成長を描く心理ドラマであり、ループは決断から逃避する心の迷宮の象徴である。

- エンディングの意味: 主人公が過去の自分と決別し、責任を引き受けて現実世界で新たな一歩を踏み出す、希望の結末。

- 異変の正体: 主人公の恐怖や不安が具現化した深層心理の産物であり、彼が向き合うべき課題そのもの。

- 世界観と演出: ゲームのルールを活かしつつ、不気味の谷現象や独創的な映像表現で、世界的に評価されるアート性を獲得した。

- 隠されたメッセージ: 「見て見ぬふり」をせず、問題と向き合うことの重要性を問いかける、現代社会への鋭いメッセージが込められている。

結局のところ、この映画は、地下通路という非日常的な空間を舞台にしながらも、誰もが人生で経験するであろう「決断の時」という普遍的なテーマを描いています。

「8番出口」の先にあったのが、特別な場所ではなく「いつもの駅」であったように、私たちが向き合うべき課題は、ありふれた日常の中にこそ存在しているのかもしれません。