「メダカの水替え、正直もう限界…」そう感じていませんか?

毎週、重い水槽を運んだり、バケツと格闘したりする日々から、ついに解放される時が来ました!実は、「メダカ水槽の水替え不要」は、夢物語ではありません。

この記事を読めば、その驚きの秘密と、ろ過システム、水草、アクアポニックスなど、あなたにぴったりの具体的な実現方法がわかります。もう水替えに悩まない、究極の楽々飼育で、メダカとの暮らしを心ゆくまで楽しみましょう。

メダカ水槽の水替え、もう限界ですか?「水替え不要」は夢じゃない!

メダカ水槽の水替え、正直もううんざりしていませんか? 週末のたびに重い水を運び、水槽を掃除する作業に、もう限界を感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。せっかくメダカのかわいさに癒されたいのに、水替えの手間が負担になって、飼育を諦めてしまうなんて、とてももったいないことです。

でも、ご安心ください! 「水替え不要」は、決して夢物語ではありません。実は、適切な知識とシステムを導入すれば、ほとんど水替えがいらないメダカ水槽を実現することは十分に可能なんです。これまでの大変な作業から解放され、もっと気軽に、そして快適にメダカとの暮らしを楽しめるようになるでしょう。この章では、そんなあなたの悩みを解決し、「水替え不要」のメダカ飼育がなぜ可能なのか、その導入部分をお伝えしていきます。

「メダカ水槽 水替え不要」を実現する基本原理

メダカ水槽の水替えが不要になるなんて、本当に可能なのでしょうか?ご安心ください、これは決して夢物語ではありません。自然の摂理と科学的な原理を理解し、それを水槽内で再現することで、水質を安定させ、水替えの手間を大幅に減らすことができるのです。この章では、その「水替え不要」を支える、目には見えないけれど非常に大切な仕組みについて、じっくりとご説明していきます。

水槽内のバクテリアが鍵を握る硝化サイクル

メダカ水槽の水替えを不要にする上で、最も重要な役割を果たすのが「バクテリア」の存在です。メダカの排泄物や食べ残しは、水槽内で分解されると魚にとって非常に有害な「アンモニア」に変化します。このアンモニアが蓄積すると、メダカは病気になったり、最悪の場合、命を落としてしまうこともあります。

しかし、水槽内には、この有害なアンモニアを分解してくれる「硝化バクテリア」と呼ばれる頼もしい微生物たちがいます。まず、ニトロソモナス属のバクテリアがアンモニアを「亜硝酸塩」に変え、次にニトロバクター属のバクテリアが亜硝酸塩を「硝酸塩」に変えてくれます。硝酸塩はアンモニアや亜硝酸塩に比べて毒性が低く、水草の栄養にもなるため、水槽内の環境を安定させる上で非常に重要な物質です。この一連の流れを「硝化サイクル」または「生物ろ過サイクル」と呼び、水替え不要のメダカ水槽の基礎となる、水質浄化の要となる仕組みなのです。

生物ろ過で水質を安定させる仕組み

先ほどご説明した硝化サイクルを効率的に機能させるためには、硝化バクテリアたちが快適に活動できる環境を整えてあげることが不可欠です。そこで活躍するのが「生物ろ過」の仕組みです。生物ろ過とは、水槽内に設置されたろ材(フィルターメディア)の表面に、硝化バクテリアを大量に繁殖させ、水槽の水を循環させることで、有害物質を分解・除去していくシステムのことです。

ろ材は、多孔質で表面積が広いものが多く、これがバクテリアにとって理想的な住処となります。ろ過器を通して水槽の水がろ材の中を通過するたびに、バクテリアがアンモニアや亜硝酸塩を効率的に分解してくれるのです。この生物ろ過がしっかりと機能することで、水質は常に清浄に保たれ、メダカにとって快適な環境が維持されるため、結果的に水替えの頻度を大幅に減らす、あるいは不要にすることが可能になるのです。水替え不要のメダカ水槽を目指すなら、この生物ろ過の仕組みを理解し、最大限に活用することが成功の鍵となります。

「水替え不要」メダカ水槽を実現する3つのシステム

メダカ水槽の「水替え不要」は、単なる夢ではありません。実は、特定のシステムを導入し、適切な環境を構築することで、驚くほど水替えの手間を減らすことが可能になります。ここでは、その具体的な3つのアプローチを詳しくご紹介しましょう。

ろ過システムを極めて水替え不要を目指す

メダカ水槽の水をきれいな状態に保つためには、強力なろ過システムが欠かせません。ろ過システムは、水中のゴミを取り除くだけでなく、メダカの排泄物から発生する有害物質を無害なものへと分解してくれる、まさに水槽の「肝」となる部分です。適切なろ過システムを選ぶことで、水質の安定を飛躍的に高め、「水替え不要」に大きく近づくことができます。

外部フィルターで強力なろ過能力を確保

外部フィルターは、水槽の外に設置するタイプのろ過装置です。その最大の魅力は、大容量のろ材を収納できる点にあります。ろ材がたくさん入るということは、それだけ多くのろ過バクテリアが定着できるスペースがあるということ。これにより、有害なアンモニアや亜硝酸を効率的に分解し、硝酸塩へと変換する生物ろ過能力が格段に向上します。また、物理ろ過能力も高く、細かいゴミもしっかりとキャッチしてくれます。水槽内がすっきり見えるのも嬉しいポイントですね。

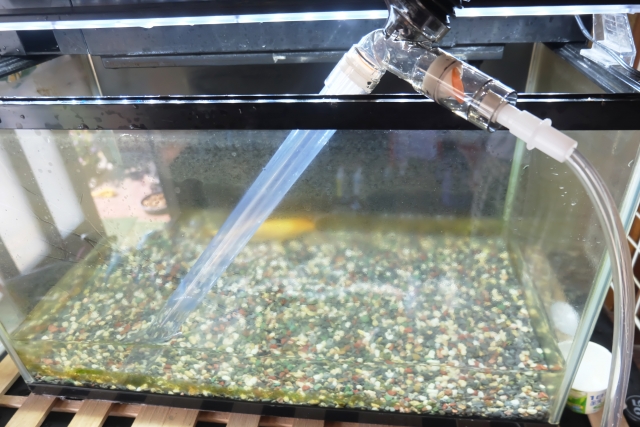

底面フィルターで底床全体をろ材に活用

底面フィルターは、水槽の底に敷く底床材(砂利やソイルなど)をまるごとろ材として活用するユニークなシステムです。底床全体に水が循環することで、広大な面積にろ過バクテリアが繁殖し、非常に高い生物ろ過能力を発揮します。水槽の見た目を損なわず、自然な環境を演出しながら水質を安定させたい方におすすめです。ただし、底床の目詰まりには注意が必要ですので、定期的なメンテナンスや適切な底床材選びが大切になります。

上部フィルターとウェット&ドライろ過で効率アップ

上部フィルターは、水槽の上部に設置するタイプのろ過装置で、メンテナンスのしやすさが特徴です。その中でも特に「ウェット&ドライろ過」に対応した上部フィルターは、ろ材の一部を空気に触れさせることで、ろ過バクテリアの活動を最大限に引き出します。酸素が豊富な環境は、ろ過バクテリアにとって理想的であり、水質浄化能力が非常に高まります。さらに、フィルターから落ちる水が水槽内に酸素を供給する役割も果たし、メダカにとって快適な環境を作り出してくれます。

自然の力を最大限に活かすソイルと水草システム

メダカ水槽の「水替え不要」を実現するもう一つの強力な方法は、自然の力を最大限に活用することです。ソイルと水草を組み合わせることで、水槽内に小さな生態系を構築し、自浄作用を高めることができます。これにより、水質の安定はもちろん、メダカが生き生きと暮らせる美しい環境を作り出すことが可能です。

ソイルの吸着とバクテリアによる浄化作用

ソイルは、土を粒状に固めた底床材で、メダカ水槽で非常に人気があります。その特徴は、水中のアンモニアやリン酸などを吸着する能力に優れている点です。

さらに、ソイルの表面は多孔質であるため、ろ過バクテリアが定着しやすく、生物ろ過の働きを助けます。これにより、水中の有害物質を分解し、水質を安定させる効果が期待できます。特に立ち上げ初期の水の濁りや、水質の急変を防ぐのに役立ちます。

水草の光合成と水質浄化能力を最大限に引き出す

水草は、水槽内の「水替え不要」システムにおいて、非常に重要な役割を担います。水草は光合成を行うことで、メダカの呼吸に必要な酸素を供給し、同時に水中の二酸化炭素を吸収します。

さらに、メダカの排泄物から発生する硝酸塩などの栄養塩を吸収し、水質を浄化してくれる働きがあります。水草が元気に育つことで、水槽内の栄養バランスが整い、コケの発生も抑制されやすくなります。

様々な種類の水草をバランス良く配置することで、より高い浄化効果が期待できます。

ビオトープ式で自然に近いメダカ水槽を構築

ビオトープ式とは、自然の生態系を模倣した飼育方法で、メダカ水槽の「水替え不要」を目指す上で非常に有効です。水草や底床、さらには水辺の植物などを組み合わせ、メダカが本来生息する環境に近い状態を再現します。

このシステムでは、水槽内の生物多様性を高めることで、互いに助け合いながら水質を浄化する自浄作用が働きやすくなります。屋外での飼育はもちろん、室内でも大型の水槽や容器を使えば、自然の恩恵を最大限に受けた、手間のかからないメダカ飼育が実現できます。

次世代の楽々飼育 アクアポニックスシステム

「水替え不要」をさらに一歩進めた、画期的なシステムがアクアポニックスです。これは、魚の飼育(アクアカルチャー)と水耕栽培(ハイドロポニックス)を組み合わせた、まさに次世代の楽々飼育方法と言えるでしょう。このシステムを取り入れることで、水替えの手間を大幅に削減できるだけでなく、新鮮な野菜も同時に育てられるという、一石二鳥のメリットを享受できます。

植物と魚の共生で水替え不要を実現する

アクアポニックスシステムでは、メダカの排泄物や残餌から発生するアンモニアが、ろ過バクテリアによって硝酸塩へと分解されます。この硝酸塩は、水草だけでなく、栽培する野菜にとって最適な栄養源となります。植物がこの硝酸塩を吸収することで水が浄化され、きれいになった水が再びメダカの水槽へと戻るという循環が生まれます。これにより、水替えの頻度を極限まで減らし、水質を安定させながら、美味しい野菜まで収穫できる、まさに理想的な共生システムが構築されます。

自作で始めるアクアポニックスの基礎知識

アクアポニックスは、一見難しそうに思えるかもしれませんが、実は基本的な知識と少しの工夫で、ご自宅でも手軽に始めることができます。必要なのは、メダカを飼育する水槽と、その上に設置する植物を育てるための栽培ベッド、そして水を循環させるポンプなどです。まずは、水槽の上に小さなプランターを置き、水槽の水をポンプで汲み上げてプランターに流し、植物の根で水を浄化してから水槽に戻すというシンプルな構造から始めてみましょう。レタスやバジルなどの葉物野菜は、アクアポニックス初心者にも育てやすく、おすすめです。

各システム共通!「水替え不要」を維持する管理術

「水替え不要」のメダカ水槽を実現するシステムを導入しても、それで全てが終わりではありません。どんなシステムを選んだとしても、日々のちょっとした心がけと管理が、その効果を最大限に引き出し、長期的な安定を保つ鍵となります。ここでは、どのシステムにも共通して大切な、水槽管理のコツをお伝えしますね。

適切なエサやりで水質悪化を徹底的に防ぐ

水替え不要システムを維持する上で、最も大切なことの一つが「エサやり」です。ついつい可愛くて多めに与えたくなりますが、与えすぎたエサは水槽内で腐敗し、水質悪化の最大の原因となります。残ったエサはアンモニアを発生させ、せっかくのろ過システムにも大きな負担をかけてしまうのです。

メダカが数分で食べきれる量を、1日1〜2回に分けて与えるのが理想です。エサを与えた後は、水槽の底に食べ残しがないか確認する習慣をつけましょう。もし残っているようなら、次のエサの量を減らすなどして調整してくださいね。適切なエサやりは、メダカの健康維持にも直結します。

過密飼育は厳禁!メダカの数を守る

メダカをたくさん飼いたい気持ちはよく分かります。しかし、水替え不要システムを安定させるためには、水槽のサイズに見合った適切な数のメダカを飼育することが非常に重要です。メダカの数が増えれば増えるほど、排泄物の量も増え、ろ過能力が追いつかなくなってしまいます。

一般的に、メダカは「水1リットルに対して1匹」が目安と言われています。例えば、10リットルの水槽であれば、メダカは10匹程度に抑えるのが理想的です。過密飼育は水質悪化を招くだけでなく、メダカ同士のストレスにも繋がり、病気の発生リスクを高めてしまいます。ゆとりのある飼育を心がけましょう。

定期的な足し水と水質チェックで安定を保つ

「水替え不要」とは言っても、水が蒸発することは避けられません。蒸発した分は、必ずカルキ抜きをした水を足して、水量を一定に保つようにしてください。水道水をそのまま足してしまうと、メダカに有害な塩素が含まれているため、必ず中和剤を使うか、汲み置きして塩素を抜いてから使用しましょう。

さらに、定期的な水質チェックも欠かせません。市販の水質検査キットを使って、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩、pHなどを測る習慣をつけると安心です。これらの数値が安定していれば、システムが正常に機能している証拠です。もし異常が見られた場合は、早期に対処することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

コケ対策と掃除のコツ

水替え不要システムでは、水質が安定している証拠として、ある程度のコケは発生します。しかし、コケが過剰に増えると、見た目が悪くなるだけでなく、水中の栄養を消費しすぎたり、メダカの活動を妨げたりすることもあります。コケの発生を抑えるためには、光の管理が重要です。

水槽に直射日光が当たらない場所に設置し、照明時間も1日8〜10時間程度に抑えましょう。また、コケを食べてくれるヤマトヌマエビやミナミヌマエビ、石巻貝などの「コケ取り生体」を導入するのも効果的です。それでも気になるコケは、水槽用のスクレーパーや歯ブラシなどで優しく取り除いてくださいね。ろ過システムがしっかり機能していれば、ひどいコケに悩まされることは少ないはずです。

病気やトラブルの早期発見と対処法

どんなに完璧なシステムを構築しても、メダカが病気になる可能性はゼロではありません。大切なのは、日頃からメダカの様子をよく観察し、病気やトラブルの兆候を早期に発見することです。メダカの泳ぎ方、体色、ヒレの状態、食欲などに変化がないか、毎日チェックする習慣をつけましょう。

もし、白点病や尾ぐされ病などの異変に気づいたら、すぐに隔離して塩水浴や薬浴などの適切な処置を行ってください。病気の原因が水質にある場合は、水質チェックを行い、問題があれば改善策を講じます。早期発見と迅速な対処が、メダカの命を救うだけでなく、水槽全体の安定を保つことにも繋がります。慌てずに落ち着いて対処することが大切ですよ。

「メダカ水槽 水替え不要」よくある疑問を解決

本当に水替えは一切不要になるの?

「水替え不要」という言葉を聞くと、「本当に水槽に一切触らなくていいの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げますと、完全にゼロになるわけではありません。しかし、このシステムを構築し適切に管理すれば、従来のメダカ水槽に比べて大幅に水替えの頻度を減らすことが可能になります。月に一度の足し水や、数ヶ月に一度の部分的な水替えで十分になることも珍しくありません。

重要なのは、水槽内のバクテリアや水草が水質を安定させる「自浄作用」を最大限に引き出すことです。この自浄作用が機能していれば、メダカの排泄物や残餌による水質悪化を抑えられます。水質が安定していれば、メダカたちも快適に過ごせるため、病気のリスクも低減します。完全に放置するのではなく、定期的な足し水や水質チェックで、水槽の健康状態を見守ってあげてくださいね。

水槽の匂いはどうなる?

水槽から嫌な匂いがすると、お部屋の雰囲気も台無しになってしまいますよね。ご安心ください、健康なメダカ水槽であれば、ほとんど匂いは気になりません。むしろ、ソイルや水草から来る、ほのかな土のような自然な香りがする程度でしょう。

「水替え不要」システムが正常に機能している場合、水槽内のバクテリアがメダカの排泄物や残餌といった有機物を効率的に分解してくれます。この分解プロセスがスムーズに行われることで、アンモニアなどの有害物質が蓄積されず、結果として悪臭の発生を防ぐことができるのです。もし、生臭い匂いやカビ臭い匂いがする場合は、水質が安定していないサインかもしれません。その際は、ろ過システムの確認やエサの量、メダカの飼育数を見直してみましょう。悪臭は水質悪化のサインと捉え、早めに対処することが大切です。

コケだらけにならない?

水槽のガラス面や水草にコケが生えてしまうと、せっかくの美しいメダカ水槽も台無しに見えてしまいますよね。「水替え不要」システムでも、コケの発生はゼロにはなりません。コケは、光と水中の栄養塩(硝酸塩など)が豊富にある環境で発生しやすくなります。

しかし、適切な管理を行うことで、コケの発生を大幅に抑制することが可能です。例えば、水槽に当たる過剰な光を制限したり、エサの量を調整して栄養塩の蓄積を抑えたりすることが効果的です。また、ヤマトヌマエビや石巻貝といったコケを食べてくれる生体を導入するのも一つの手です。水草が豊富に育っている水槽では、水草がコケと栄養を奪い合うため、コケの発生を自然と抑えてくれる効果も期待できます。適切な管理を心がけて、美しい水槽を維持しましょう。

初心者でもこのシステムは導入できる?

「水替え不要」システムと聞くと、なんだか難しそう、初心者には無理そうと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。初心者の方でも十分に導入可能です。もちろん、一般的なメダカ飼育に比べて、初期の立ち上げには基本的な知識と少しの手間が必要になります。

大切なのは、焦らず、一つずつステップを踏んでいくことです。例えば、まずはソイルと水草を中心としたシンプルなシステムから始めてみるのがおすすめです。これなら、比較的簡単に水槽の自浄作用を高めることができます。少しずつ知識を深め、慣れてきたら、外部フィルターやアクアポニックスといった、より高度なシステムに挑戦してみるのも良いでしょう。専門ショップの店員さんに相談したり、インターネットで情報を集めたりしながら、ぜひあなただけの「水替え不要」メダカ水槽作りに挑戦してみてくださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「メダカ水槽 水替え不要」は夢物語ではありません。本記事でご紹介したように、適切なシステムと少しの工夫で、あの重労働だった水替えから解放される日が本当に来たのです。強力なろ過、ソイルと水草、アクアポニックスといったシステム。どの方法を選ぶにしても、大切なのは「生物ろ過」という原理を理解し、メダカにとって最適な環境を維持することです。

完全に「水替え不要」を実現するには、過密飼育を避け、適切な給餌、そして定期的な足し水と水質チェックが欠かせません。これら日々の少しの気遣いが、長期的に安定した「水替え不要」のメダカ水槽を維持する鍵となります。もう、水替えに追われる日々とはお別れです。ぜひ、あなたにぴったりの方法を見つけて、大切なメダカたちとの暮らしを、もっと豊かに、もっと楽しく、楽々メダカライフをスタートさせてくださいね。